詳細は、PDFを御参照ください。

◆令和7年度第2回第2型(通信制)クリーニング師研修・クリーニング業務従事者講習の受講申込の受付を開始します。

受付時間:平日9時~12時、13~17時(祝日・年末年始・休業(8/14~8/15)除く)

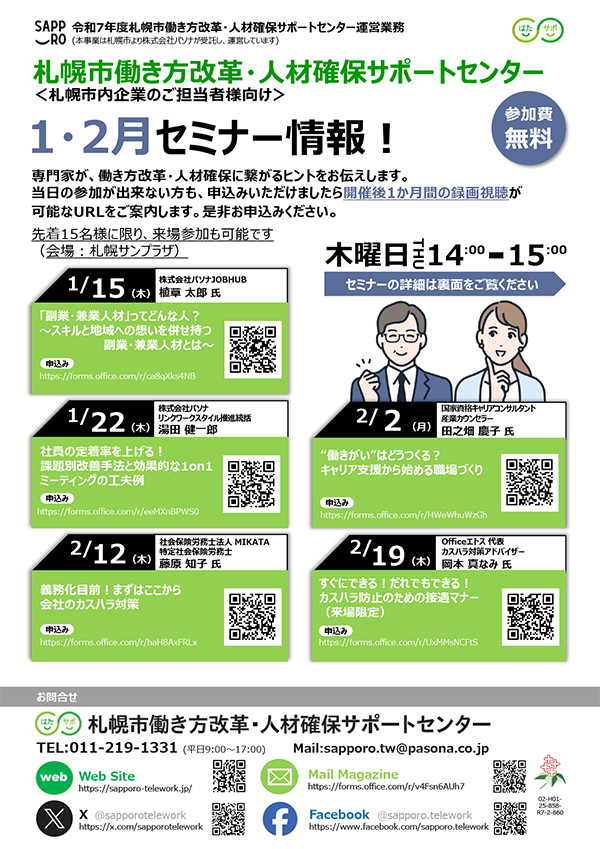

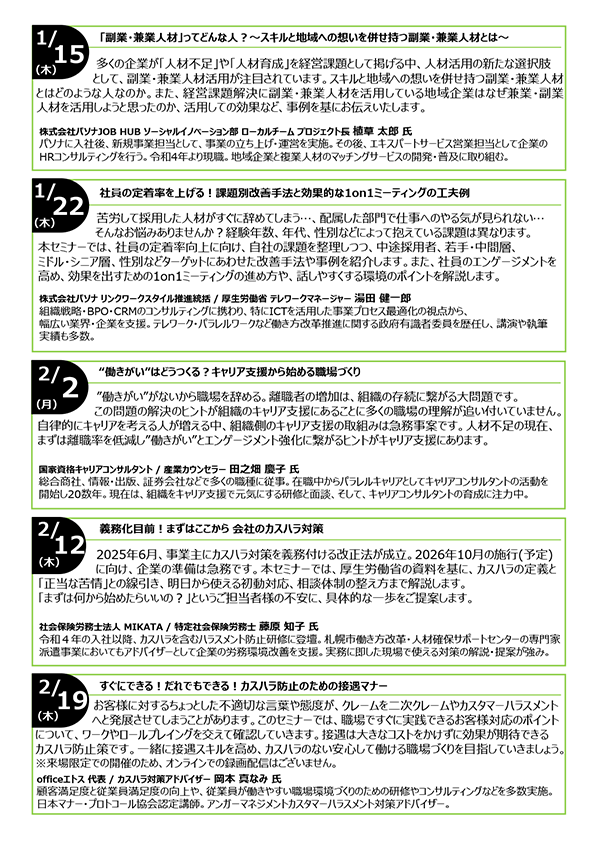

札幌市働き方改革・人材確保サポートセンター(通称:はたサポ)は、札幌市内の中小企業の皆様を対象に、

「働き方改革」や「人材確保」に関する支援を行っています。

「知る」「相談する」「体験する」の3つのコンセプトを軸に、企業の皆様が抱える課題に寄り添い、実践的なサポートを提供しています。

また、多彩なテーマで、参加費無料のセミナーを随時開催しています。

■ハラスメント対策 ■人材採用 ■労働環境の改善 ■人的資本経営

■テレワークの基礎知識と導入方法 ■テレワーク下の労務管理など

働き方や人材確保に関するお悩みをお持ちの皆様は、ぜひ「はたサポ」をご活用ください。

札幌市働き方改革・人材確保サポートセンターホームページはこちら

⇒ 外部サイトへリンク https://sapporo-telework.jp/

北海道働き方改革推進支援センターでは、厚生労働省委託事業として、道内の中小企業・小規模事業者の皆さまを対象に、働き方改革に関する無料相談を実施しています。

「残業を減らしたい」、「最賃が上がっているのが、どう対応したらよいか」、「従業員が定着せず、人手不足で困っている」、「助成金を利用したいかが、使い方が分からない」などの、そんなお悩みを、北海道の社会保険労務士が丁寧にサポートします。

申し込みは下記、「北海道働き方改革推進支援センター」のチラシをご確認願います。

北海道環境生活部では、消費者に身近な「食」を取り扱う事業者や消費者の皆様を対象に、食品表示をめぐる最近の課題や、景品表示法・食品期限設定などについて理解を深めるセミナーを開催します。

【開催日時】

令和7年(2025年)10月9日(木)14:00~16:30

【開催方法】

・対面開催(札幌市内)定員:80名

・サテライト視聴(各定員:20名)

函館市・旭川市・網走市・帯広市・釧路市の各総合振興局 ・オンライン配信(Zoomウェビナー) 定員:300名

【参加対象】

北海道内の食品関連事業者・団体、外食・中食事業者、消費者、行政職員など

【主 催】

北海道環境生活部くらし安全局消費生活課

【セミナー詳細・申込方法】

詳しくは、北海道公式サイトのセミナー案内ページをご覧ください

生活衛生営業の経営者が利用できる税制上の優遇措置は、社会情勢や経済情勢に合わせて毎年見直しが行われています。

公益財団法人全国生活衛生営業指導センターでは、税理士監修のもと、生活衛生営業者の経営に大きく影響を与える代表的な、そして、使って得する税制措置についてまとめた、「令和7年度版の冊子」を作成しました。

優遇制度などポイントを絞って解説していますので、経営上の課題の解決や経営戦略に応じてご活用ください。

令和7年度版 知って役立つ・使って得する生活衛生営業の税制「PDF版」はこちらから

【公益財団法人全国生活衛生営業指導センター外部サイトへリンク 外部サイトへリンク】

近年の気候変動の影響により, 職場における熱中症による労働災害は増加傾向にあります.

令和6年における休業4日以上の死傷災害は1,195人と, 国の調査開始以来最多を記録しました. 特に死亡災害は3年連続で30人以上と, 労働災害による死亡者数全体の約4%を占める深刻な状況です.

こうした状況を受け, 国は職場における熱中症対策の強化に取り組んでいます.

2025年6月1日より, 「労働安全衛生規則」の改正が施行され, 事業者には職場における熱中症対策の実施が義務化されました.

事業所において適切な熱中症対策を講じない場合, 「労働安全衛生法第22条(労働者の健康障害防止措置の義務), 同法第27条(暑熱環境下での健康障害防止措置の義務)」の違反により, 6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります.

今回改正された「労働安全衛生規則」には, WBGT値の測定や休憩・水分補給の確保など, 具体的な対策内容が 定められていることから, 事業所におかれましては, 法令遵守はもちろんのこと, 職場環境の改善を通じて, 安心して働ける職場づくりにご協力をお願いいたします.

【職場の熱中症防止対策 厚生労働省北海道労働局外部サイトへのリンク】

【職場における熱中症対策の強化についてパンフレット 厚生労働省外部サイトへのリンク】

⇒ https://neccyusho.mhlw.go.jp/pdf/2025/r7_neccyusho_strengthening_pamphlet.pdf

【労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について 厚生労働省外部サイトへのリンク】

⇒ https://neccyusho.mhlw.go.jp/pdf/2025/r7_ministerial_ordinance_2.pdf

食中毒警報は、食中毒の未然防止のため、細菌性食中毒(ノロウイルスなどのウイルスによる食中毒は除かれます)の発生しやすい夏期を中心として、高い気温や湿度などの気象条件等によって、保健所長が警報を発令し、食品関係施設や一般家庭に注意を喚起するものです。

食中毒警報が発令されている地域で食品を取り扱われている事業者や、家庭での調理には十分注意して食中毒を未然に防止しましょう。

北海道保健福祉部のホームページでは、食中毒警報が発令されている対象市町村について保健所単位で、分かりやすく掲載されています。

【食中毒警報発令状況(食中毒警報の発令基準や食中毒警報発令地域一覧等) 北海道保健福祉部外部サイトへのリンク】

⇒ https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kse/sho/tyu/hat/113821.html#7/43.517/142.614

令和6年12月25日、消費者庁および厚生労働省は連名で、「食べ残し持ち帰り促進ガイドライン~SDGs目標達成に向けて~」を策定しています。

今般、消費者庁では、周知促進活動の一環として、多言語版(英語版、韓国語、中国語)の「お持ち帰りの際の注意点周知用チラシ」を作成しました。

食品関係事業者並びに消費者の皆さまも、食品ロス削減に向けて、食べ残し持ち帰り促進への理解とご協力をお願いします。

【食べ残し持ち帰り促進ガイドライン~SDGs目標達成に向けて~ 消費者庁外部サイトへのリンク】

■ お持ち帰りの際の注意点周知用チラシ 日本語版

■ 「お持ち帰りの際の注意点」周知用チラシ 多言語版

●英語版

●韓国版

●中国版

<食品ロス関連サイト>

【食品ロスを発生させない取組 センターホームページ掲載先】

⇒ https://www.hokkaido-seiei.or.jp/zero-carbon/r5-zero-carbon

【食品ロス削減について行動する 消費者庁外部サイトへのリンク】

⇒ https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/pamphlet

【食品品ロス削減のために外食時にできること 厚生労働省外部サイトへのリンク】

⇒ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/01_00022.html

食品ロスの削減は、「食育に対する理解促進」、「温室効果ガス排出抑制によるSDGsの達成」や「我が国の食料安全保障の確保」につながる重要な取組みの観点から、北海道議員提案の基、令和7年3月18日、「北海道食品ロス削減推進条例」が制定されました。

北海道では、本条例に基づき、これまでも取組んできた、「どさんこ愛食食べきり運動」や「どさんこ食べきり協力店」制度の拡大を進めるなど、食品ロス削減に向けた取組を総合的かつ計画的に進めることとしています。

生活衛生関係営業者は元より、消費者等の皆さまにおかれましても、飲食店での適量注文や家庭での食材の管理など、一人ひとりがそれぞれの立場で食品ロス削減に向けた行動をお願いいたします。

前 文

我が国において、国民運動として食品ロスの削減を推進するため、食品ロスの削減の推進に関する法律等が制定されたことを踏まえ、道では、北海道食品ロス削減推進計画を令和3年3月に策定し、食品ロス削減の取組を進めてきた中で、近年、世界的な食料の安定供給リスクの高まりに加え、原油や肥料等農業生産資材の価格高騰など、我が国の食料をめぐる情勢は大きく変化している。

こうした状況を踏まえ、我が国最大の食料供給地域である本道にとって、食品ロスの削減は、食育に対する理解促進、エネルギー消費量の削減等による温室効果ガス排出抑制によるSDGsの達成や、平時を含め不測の事態における我が国の食料安全保障(良質な食料が合理的な価格で安定的に供給され、かつ、国民一人一人がこれを入手できる状態をいう。)の確保にもつながる重要な取組である。

こうしたことから、食品ロスの削減を取り進めるに当たっては、食品の製造、加工、卸売若しくは小売又は食事の提供を行う事業者及び農林漁業者並びにこれらの者がそれぞれ組織する団体、消費者、関係機関及び関係団体等、様々な道民等が一体となった理解と行動が重要であり、道民運動として推進していくため、この条例を制定する。

【「北海道食品ロス削減推進条例」 は北海道農政部外部サイトへのリンク】

「北海道食品ロス削減推進条例周知用ポスター」

【食育・食品ロス等の関係は北海道農政部外部サイトへのリンク】

北海道では, 2014年7月13日小樽ドリームビーチから帰宅中の3人の若い命が, 2015年6月には砂川市で一家4人の命が, 飲酒運転事故によって奪われました.

北海道では, 一日も早く北海道から飲酒運転を根絶して安心して暮らすことができる社会が実現されるよう, 道民の総意として, 2015年12月「北海道飲酒運転の根絶に関する条例」を制定し, 7月13日を「飲酒運転根絶の日」に定めました.

今年は, 条例制定から10年です. 改めて「飲酒運転をしない, させない, 許さない, そして見逃さない」を道民の合言葉として, 一人ひとりが, これまで以上に積極的に, 飲酒運転根絶に向けた取組を進めていきましょう.

飲酒運転根絶等については、公益社団法人北海道交通安全推進委員会外部サイトにてご確認ください.

■ 飲酒運転根絶等

【公益社団法人北海道交通安全推進委員会外部サイトへのリンク】

■ 上記, 飲酒運転根絶チラシ

【公益社団法人北海道交通安全推進委員会外部サイトへのリンク】

⇒ https://www.slowly.or.jp/files/libs/4997/202505131013201077.pdf

本事業は、生活衛生同業組合に加入している経営者に対し、「人手不足の改善」、「物価高騰等に伴う悩み」、「使える補助金・助成金の情報」や「新規事業新規出店の相談」などについて、専門家(中小企業診断士)による、解決・改善を支援することを目的とした生活衛生同業組合の加入者に特化した支援事業となっています。

1回の申込につき、5回程度のサポートを無料で行い、最後まで支援します。

本事業の支援を希望される方は、下記の「専門家(中小企業診断士)支援申込書」に必要事項を記入いただき、(公財)全国生活衛生営業指導センター(FAX:03-5777-0342)へお申込みください。 なお、申込期限は令和7年12月末までとなっていますが、予算の上限に達し次第、受付終了となりますので、ご留意ください。

北海道にも春が来て、山菜の美味しい季節がやってきましたが、例年、この時期から有毒植物の誤食による食中毒が多く発生しています。

平成27年~令和6年の全国の有毒植物の誤食による食中毒の事件数は、218件、患者数726名、死者数18名(患者数に対しての死者数:約2.5%)となっています。

また、この内、北海道内は、事件数24件、患者数45名、死者数10名(患者数に対しての死者数:約22.2%)と、事件数は全国の11%を占めるとともに、患者数に対しての死亡数が非常に高く、その原因のほとんどが、植物全体に有毒なコルヒチンを含むイヌサフランを、道内に自生するギョウジャニンニクと誤って食べたことによるものです。

道民の皆さまは、食用と確実に判断できない植物については、絶対に「採らない」、「食べない」、「売らない」、「人にあげない」ようにお願いします。 なお、厚生労働省ホームページには、食用と間違いやすい有毒植物のリーフレット等が掲載されています。また、北海道保健福祉部のホームページには、毒草ハンドブック(PDF)なども掲載されていますので、正しい知識を身につけて、食中毒を防ぎましょう。

【出典:厚生労働省および北海道保健福祉部健康安全局食品衛生課HP】

■ 有毒植物による食中毒に注意しましょう

【厚生労働省外部サイトへリンク】

⇒ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/yuudoku/index.html

■ 有毒植物による食中毒に注意しましょう!

【北海道保健福祉部健康安全局食品衛生課外部サイトへリンク】

⇒ https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kse/sho/tyu/kus/103029.html

北海道経済部では、離職期間が(前企業の退職日から今回雇用されるまでの期間)1ヶ月以上の求職者が、令和7年3月~6月の間に人手不足が深刻な職種の道内事業所で31日以上在職した場合、就労者に奨励金を10万円(+ 移動費 実費上限 10万円)、事業者に10万円を支給する、「人材確保奨励金・支援金(人材確保支援事業)」を実施しています。

生活衛生関係営業の対象職種には、厚生労働省編職業分類による、「055飲食物調理の職業、056接客・給仕の職業、058その他のサービス」が含まれています。 申請をお考えの業務が対象職種に該当するか否かについては、厚生労働省の職業分類外部のサイトにてご確認ください。

■ 人材確保支援事業の詳細

【北海道経済部労働政策局産業人材課人材確保支援係外部サイトへのリンク】

⇒ https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/jzi/153340.html

■ 厚生労働省編職業分類

【ハローワークインターネットサービス外部サイトへのリンク】

⇒ https://www.hellowork.mhlw.go.jp/info/mhlw_job_dictionary.html

「パワーハラスメント(以下、「パワハラ」。)」については、令和元年6月に、「労働施策総合推進法」が改正され、 企業は、職場におけるパワハラ防止のために、ハラスメント相談窓口の設置等、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務とされました。

また、北海道では、パワハラを防止するため、令和6年11月26日に制定した「北海道カスタマーハラスメント防止条例(以下、「条例」。)」が、令和7年4月1日より施行され、条例第9条の規定に基づき、「北海道カスタマーハラスメント防止条例に係る指針(以下、「指針」。)」を策定しました。

指針では、事業者等の責務に関する事項、カスタマーハラスメントの対処方法に関する事項、その他カスタマーハラスメントを防止するために必要な事項等について定めています。

北海道カスタマーハラスメント防止対策特設サイトには、各種ハラスメントに関する相談や、賃金や労働時間等の労働条件に関するトラブルなどの様々な労働問題に関する相談について、労働問題の専門家である社会保険労務士が担当する、「パワハラに関する相談先」や厚生労働省委託事業で作成された「カスハラ対策企業マニュアル」などの情報が掲載されています。

生活衛生関係営業は、私たちの暮らしを豊かにする身近なサービス業です。このことを利用者等は自覚してカスタマーハラスメントの加害者にならないよう努めるとともに、顧客等や従業員等は、カスタマーハラスメントに関する理解を深め、防止に努め、事業者等も就業環境を悪化させる要因から従事者等を守る方策を講じていくことが大切です。

■ 北海道カスタマーハラスメント防止対策特設サイト

【経済部労働政策局雇用労政課働き方改革推進室(就業環境係)外部サイトへのリンク】

⇒ https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/rkr/hokkaido-kasuhara.html

■ パワハラに関する相談先 ~ ハラスメント・労働相談コールのご案内 ~

電話相談: 0120-81-6105(無料フリーダイヤル)

受付時間: 平日(月~金) 17:00~20:00 土曜 13:00~16:00

※ 祝日、4月26日~5月6日、8月9日~17日、12月28日~1月4日を除く

【経済部労働政策局雇用労政課就業環境係(働き方改革推進室)外部サイトへのリンク】

北海道では、エネルギー価格高止まり等の影響を受けている中小・小規模企業の生産性向上等を図るため、デジタル技術の導入を支援しています。

対象者は、道内の中小・小規模企業等(ただし、みなし大企業を除く)で、募集期間は、令和7年3月19日(水)~5月19日(月)となっています。

補助金額や補助対象、申請方法等の詳細は、下記外部サイトをご確認ください。

【経済部地域経済局中小企業課経営支援係サイトへリンク】

中小企業庁では、令和6年度補正予算を活用して、「IT導入補助金」でIT導入・DX(デジタルトランスフォーメーション)による生産性向上を支援するほか、「事業承継・M&A補助金」で中小企業の生産性向上、持続的な賃上げに向けて、事業承継に際しての設備投資や、M&A・PMIの専門家活用費用等を支援します。

詳細やその他補助金等の情報は、下記外部サイトをご確認ください。

【中小企業庁外部サイトへリンク】

独立行政法人中小企業基盤整備機構では、中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするために、人手不足に悩む中小企業等に対して、簡易で即効性のある省力化投資(清掃ロボット、配膳ロボット、自動精算機、自動チェックイン機、自動フラーヤー、予約システム、脱毛機器等)を支援しています。

詳細は、中小企業省力化投資補助金サイトで確認いただけます。

【中小企業省力化投資補助金 外部サイトへリンク】

⇒ https://shoryokuka.smrj.go.jp/

また、各都道府県にはインフォメーション窓口があり、窓口では、「中小企業省力化投資補助金制度全般に関すること」、「応募・交付申請(公募要領、申請における留意事項)に関すること」、「交付決定以降実績報告までの手続きに関すること」の対応をしています。

なお、インフォメーション窓口は事前予約が必要となっていますので、ご留意ください。

【インフォメーション窓口 外部サイトへリンク】

生活衛生関係営業(以下「生衛業」。)の景気動向等調査とは、株式会社日本政策金融公庫(以下「日本公庫」。)から(公財)全国生活衛生営業指導センターが業務受託し、(公財)都道府県生活衛生営業指導センターに再委託して実施している調査です。

本調査は、生衛業界の景気動向や設備投資動向等を四半期毎に把握する「基本調査」とともに、生衛業を取り巻く経営環境の変化への影響等をスポット的に把握する「特別調査」を実施することで、日本公庫における生衛業に係る情報提供及び業務運営に資することを目的としています。

◆最新の景気動向等調査結果(2025年4月~6月期)はこちらから

【公益財団法人全国生活衛生営業指導センター外部サイトへリンク】

本調査は、経済・社会関係の急激な変化、消費者ニーズの多様化等、厳しい経営環境が続く生活衛生関係営業(以下「生衛業」。)において、経営状況を月次で定期的・定点的に調査・把握し、情報提供していくとともに、雇用状況や経営上の課題、今後の経営方針等の経営実態を調査・分析することにより、個々の営業者が経営判断を行う材料として、また、生衛業の振興に必要な指針を作成するための基礎資料として活用し、もって生衛業の健全な振興及び経営安定化に資することを目的として、(公財)全国生活衛生営業指導センターが(公財)都道府県生活衛生営業指導センターに委託して四半期ごとに実施している調査です。

最新の経営状況調査結果(2025年7月~9月期)はこちらから

【公益財団法人全国生活衛生営業指導センター外部サイトへリンク】

せいえい経営支援ポータルサイトでは、コロナ禍からの経営復興・物価高騰対策など、生活衛生営業者のみなさまにお役に立つ情報を、YouTubeで分かりやすく解説しています。

【公益財団法人全国生活衛生営業指導センター外部サイトへリンク】

全国生活衛生営業指導センターで発信している、「せいえいちゃんねる」では、生衛業の基本法である生衛法ができるまでの時代背景と意義から、生衛組合のメリットなどについて、YouTubeで分かりやすく解説しています。

【公益財団法人全国生活衛生営業指導センター外部サイトへリンク】

生活衛生営業の経営者が利用できる税制上の優遇措置は、社会情勢や経済情勢に合わせて毎年見直しが行われています。

公益財団法人全国生活衛生営業指導センターでは、税理士監修のもと、生活衛生営業者の経営に大きく影響を与える代表的な、そして、使って得する税制措置についてまとめた、「令和6年度版の冊子」を作成しました。

優遇制度などポイントを絞って解説していますので、経営上の課題の解決や経営戦略に応じてご活用ください。

令和6年度版 知って役立つ・使って得する生活衛生営業の税制「PDF版」はこちらから

【公益財団法人全国生活衛生営業指導センター外部サイトへリンク 外部サイトへリンク】

令和6年1月~12月の1年間に道内で発生した食中毒は87件と令和5年と比べ13件減少しましたが、患者数は596名と令和5年と比べ244名も増加しています。

患者数が増加した要因として、食中毒の病原物質であるノロウイルスが、令和5年は4件(70名)から、令和6年には11件(457名)と7件(387名)増えたことが考えられます。

ノロウイルスによる食中毒の原因食品としては、かきなどの二枚貝が関与する場合がありますが、発生要因の多くは、調理従事者の手指等を介した食品の二次汚染が原因で、過去には、加熱せずにそのまま喫食される乾物が汚染されたことによる食中毒も発生しています。

飲食店等におかれましては、手洗いの徹底など食品の衛生的な取扱いのほか、調理等を担当する従事者の健康管理の徹底を行い、北海道の大きな魅力である食の提供をお願いいたします。

◆ノロウイルス食中毒予防対策リーフレット【厚生労働省サイトへリンク】

⇒ https://www.mhlw.go.jp/content/000838754.pdf

◆手洗いの手順リーフレット【厚生労働省サイトへリンク】

⇒ https://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/dl/link01-01_leaf02.pdf

◆ノロウイルスに関するQ&A【厚生労働省サイトへリンク】

(ノロウイルスの症状・治療や、食中毒の予防法や感染の広げないための方法等について、一般向けにわかりやすく解説)

⇒ https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/001332407.pdf

◆北海道における食中毒発生状況(過去5年)について【北海道保健福祉部健康安全局食品衛生課外部サイトへリンク】

⇒ https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kse/syokuhin-index.html

IT化のお悩みを気軽に相談できる, 中小企業の皆さまを対象とした, 独立行政法人中小企業基盤整備機構が行っている「オンライン面談サービス」です.実務経験豊富なITの専門家が, IT化による経営課題の解決に向けて, 「課題が不明確な場合は課題を整理・見える化」したり, 「課題が明確な場合は個別で具体的なご相談にお応え」したりと, 実践的なアドバイスを行います.

また, 金融機関, 商工会議所, 商工会等, 中小企業の方々を支援する機関の皆さまも「IT経営サポートセンター」をご活用ください.

ご相談は, 「無料・1回60分・オンライン形式(事前予約制)」で, 複数回ご利用可能です.

詳細については,

【独立行政法人中小企業基盤整備機構 <IT経営サポートセンター> 外部サイトへのリンク】

→ https://it-sodan.smrj.go.jp/index.html

【お問い合わせ先】

(独)中小企業基盤整備機構 北海道本部 企業支援部 企業支援課 TEL.011-210-7471

「厚生労働省北海道労働局」と「(一社)全国労働保険事務組合連合会北海道支部」からのお知らせです。

● 事業主の皆さま、労働保険の成立手続きはおすみですか?

・ 労働保険とは、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険の総称です。 労働保険は、労働者を1人でも雇用していれば、労働保険料を納付しなければいけません。事業主は成立手続を行いましょう(農林水産省の事業の一部を除く)。

● 成立手続きを怠っていると?

・ 遡って保険料を徴収するほか、追徴金も徴収します。

・ 労働災害が生じた場合、労災保険給付額の全額又は一部を徴収します。

・ 事業主の方のための助成金が受けられません。

● 「特別加入」について知っていましたか?

・ 労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託すると、通常、労働保険に加入できない中小事業主や家族従事者なども労災保険に特別加入することができます。

詳細は、下記のPDFをご参照ください。

北海道では、平成27年に「北海道飲酒運転の根絶に関する条例」を施行し、飲酒運転の根絶に向けた取組を進めていますが、令和6年9月22日に、小樽市内で飲酒運転による交通死亡事故が発生しました。

飲酒運転は悪質な犯罪であり、これをなくすためには道民一人ひとりが、改めて「飲酒運転をしない、させない、許さない」、そして、「見逃さない」という強い意識を持つことが重要です。

●北海道飲酒運転の根絶に関する条例の概要

●飲酒運転を「しない、させない、許さない」、そして、「見逃さない」

詳細は、下記リーフレットをクリックして御確認下さい。

■北海道飲酒運転の根絶に関する条例の概要

■飲酒運転を「しない、させない、許さない」、そして、「見逃さない」

令和6年11月13日(水)に、飲食、宿泊、理美容、クリーニング等各種サービス業を営まれている方や創業を検討されている方へ「生衛業支援セミナー」を開催いたします。

ご参加を希望の方は、下記のURLよりお申し込みください。

→ https://www.hokkaido-seiei.or.jp/sanitationsupport-seminar-application

物価上昇が生活を圧迫しつつある中、知識を身につけお金に強くなることで生活防衛をすること が可能です。

働く世代が知っておきたい「年金・保険・資産形成」の基礎知識について学べる無料のセミナーです。

【セミナー開催案内チラシ 外部サイトへのリンク】

⇒ https://www3.boj.or.jp/sapporo/do_shiruporuto/pdf/20240905sap.pdf

【セミナーの申込先(札幌市申し込みフォーム)外部サイトへのリンク】

⇒ https://ttzk.graffer.jp/city-sapporo/smart-apply/apply-procedure/6973016017751460829/door

北海道事業承継・引継ぎ指導センターでは、後継者人材バンクに登録した「創業希望者」と、事業引継ぎに関する相談窓口にお越しいただいた「後継者不在の事業者」とを引き合わせ、起業家が後継者として当該事業を引き継ぐために必要となる様々な支援を行っています。

後継者人材バンクをはじめ、事業承継に関するお問い合わせ・ご相談は、下記のURLから御確 認ください。

【北海道事業承継・引継ぎ指導センター 外部サイトへのリンク】⇒

いわゆる「健康食品」との関連が疑われる健康被害の発生が日本国内でもあります。

いわゆる「健康食品」を摂取するなかで、身体に異常がある場合、まずは当該製品の摂取を中止し、医療機関を受診ください。

現在、小林製薬株式会社が販売した紅麹に関連して食品の自主回収が行われています。

回収の対象になっている製品をお持ちの方は、直ちに摂取を中止し、身体に異常がある場合には、医療機関を受診するか最寄りの保健所にご相談ください。

現在、回収が行われている製品については、販売・使用を中止し、小林製薬株式会社や卸元の回収指示に従い、適切に対応するようお願いします。

自主回収に着手した際は、食品衛生法に基づく届出が必要となるので、管轄の保健所に届出ください。

【北海道保健福祉部健康安全局食品衛生課(小林製薬社製の紅麹を含む健康食品による健康被害が 疑われる事例の発生について(注意喚起))】

令和5年1月~12月の1年間に道内で発生した食中毒は100件と令和4年と比べ11件減りましたが、患者数は352件と令和4年と比べて210名も多くなっています。

令和4年は食中毒の病原物質の約88%を魚介類に寄生する寄生虫(アニサキス)で、飲食店等で集団食中毒の原因となるノロウイルスや病原大腸菌は0件でした。

しかし、令和5年はノロウイルス4件(70名)、病原大腸菌1件(91名)、ウエルシュ菌2件(61名)などがありました。

一つの要因として、新型コロナウイルス感染症5類移行により、経済活動への制約がなくなり活発化したことも関係しているかもしれません。

改めて食中毒予防の3原則の遵守と適切な手洗いの励行を行い、北海道の大きな魅力である食の提供をお願いいたします。

【北海道保健福祉部健康安全局食品衛生課(令和5年の北海道における食中毒発生状況について) 外部 サイトへリンク】

【厚生労働省(食中毒予防3原則等について)外部 サイトへリンク】

⇒ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/01_00008.html

【厚生労働省(食中毒予防のための手洗い方法について)外部 サイトへリンク】

障害者差別解消法が変わりました!

令和3年に障害者差別解消法が改正され、事業者(生活衛生関係営業者等を含む商業その他の事業を行う企業や団体、店舗等、同じサービス等を反復継続的に行う者)による障害のある人への合理的配慮の提供について、令和6年4月1日から義務化されました。

事業者が適切に対応するために必要な指針としては、生活衛生関係営業者に向けた「障害者差別解消法衛生事業者向けガイドライン」が定められています。

障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら共に生きる社会の実現に向け、事業者の皆さまにおかれましはどのような取組ができるか、ガイドラインのほか、 リーフレットをご確認頂きご対応をいただくようお願いいたします。

〇「障害者差別解消法衛生事業者向けガイドライン」は、下記のURLを御確認ください。

【厚生労働省ホームページ 外部サイトへのリンク】

⇒

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/seikatsu-eisei33/index_00011.html

〇 「障害者差別解消法が変わります!令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務 化されます!」(内閣府周知用リーフレット)は、下記のURLを御確認ください。

【内閣府 外部サイトへのリンク】

⇒ https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/gouriteki_hairyo2/print.pdf

本年2月16日から2月26日まで、北海道内(帯広、旭川、北見、釧路等)の飲食店やドラッグストア等において、閉店中に出入口ドア等を破壊されて侵入され、店舗内から現金や金庫などが盗まれる被害が連続して発生しています。

今後も、北海道内で広域的に発生するおそれがありますので、飲食店をはじめ店舗等において、下記内容に注意してただくとともに、別添のチラシを活用するなどして防犯対策等について御協力をお願い致します。

【概 要】

2月16日~17日 帯広市内 飲食店等複数の店舗が被害

2月20日 旭川市内 飲食店等複数の店舗が被害

2月24日~25日 北見市内、美幌町 飲食店等複数の店舗が被害

2月25日~26日 釧路市内 ドラッグストア複数が被害

【防犯対策】

○ 無人の店舗には現金、貴重品は保管しない

・レジスターに現金を入れたままにしない

・金庫は床などに固定する

○ 一部の部屋の明かりをつけるなど、不在を悟られない工夫をする

○ 不審者、不審車両を発見した際はすぐに110番通報する

○ 防犯ガラスや警報器、センサーライトを設置する

○ 防犯カメラを設置している店舗について、カメラの録画状況、撮影範囲等を随時確認する

※添付のチラシをご参照ください。

税務署の確定申告会場には、多くの方が訪れることから、大変混雑します。

感染症対策の観点からも、スマートフォンやパソコン等を利用した「自宅等からのe-Taxを利用した申告」をお願いしています。

なお、札幌国税局ではマイナンバーカードを利用した「自宅等からのスマホ申告」をおススメしています。

詳しくは、各種リーフレット等をご参照ください。

<職場内周知のお願い>

<事業主の皆さまへ>

<24時間利用可能なチャットボット>

【札幌国税局 外部サイトへのリンク】

その他、所得税の確定申告に関する各種リーフレット

⇒ https://www.nta.go.jp/about/organization/sapporo/topics/kakutei/sakusei/leafret.htm